Vendredi 5 septembre. Au parc Mésy, des éclats de voix s’élèvent autour d’une partie de basket-ball. Derrière le terrain, la fumée d’un barbecue monte dans l’air. Ce soir-là, jeunes et employés de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville (MDJBC) se réunissent pour visionner Fiche-moi la paix !!!, un court métrage de Sanah Chourouhou sur le harcèlement de rue. Bordeaux-Cartierville, loin d’être un cas à part sur l’île de Montréal, fait face à ce phénomène persistant. Reportage sur une initiative qui cherche à sensibiliser le public à une réalité tristement banalisée en 2025.

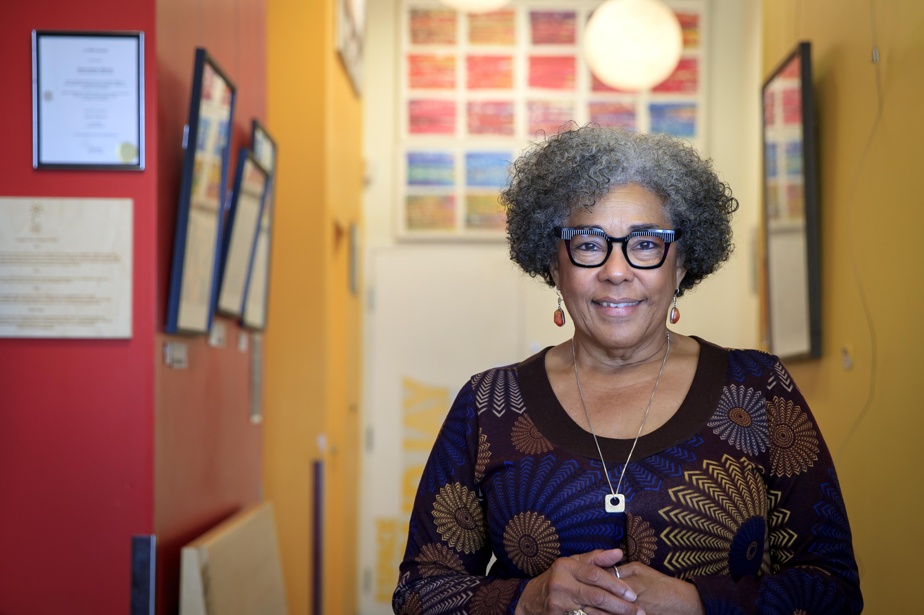

Alors que Sareena Kumari avait 15 ans, un homme s'est arrêté devant l’arrêt où elle attendait l’autobus et lui a demandé d’embarquer dans sa voiture. Lors d’un autre incident, alors qu’elle se promenait dans la rue, un homme a surgi à vélo et a glissé sa main sous sa jupe avant de repartir à toute vitesse. Aujourd’hui coordonnatrice à la MDJBC, elle écoute les nombreux jeunes qui fréquentent l’endroit et qui vivent à leur tour cette violence.

La Maison des jeunes a effectué un sondage auprès de personnes vivant à proximité et le verdict est tombé, sans appel : toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir été confrontées, au moins une fois, à une situation de harcèlement de rue. La sonnette d’alarme a retenti, et la jeune femme de 26 ans a refusé de rester spectatrice.

C’est dans ce contexte qu’est né, il y a trois ans, le projet homonyme du court métrage. Dans le cadre de celui-ci, la MDJBC est intervenue dans les écoles secondaires du quartier pour mettre en lumière les conséquences du harcèlement de rue.

Fiche-moi la paix !!!, c'est quoi exactement ?

Lancé en 2022 par Sareena Kumari, en collaboration avec Émile Ndikumagenge, directeur des services jeunesse de la MDJBC, Fiche-moi la paix !!! est une initiative menée avec Prévention Montréal qui vise à lutter contre le harcèlement de rue. Le projet mise sur la sensibilisation, l’offre de ressources et la création d’un espace sécuritaire pour les jeunes. Il consiste à offrir des ateliers dans les écoles secondaires du quartier Bordeaux-Cartierville et, plus récemment, à réaliser un court métrage du même nom.

« Oui, les choses peuvent changer »

Jour de projection. Des chaises sont alignées face à un podium où un micro a été déposé.

La mairesse de l’arrondissement Émilie Thuillier prend la parole et explique que le harcèlement de rue est perçu par plusieurs comme étant une réalité « inchangeable ». Elle souligne ainsi l’importance d’une initiative comme Fiche-moi la paix !!! qui, à ses yeux, est la preuve que « non, ce n’est pas normal ; oui, les choses peuvent changer, et oui, il est possible de se promener en toute sécurité ».

Et puis, tout le monde se lève, traverse la rue et se dirige vers le Centre culturel et communautaire de Cartierville, où doit être projeté le film. Sacs de popcorn à la main, les jeunes spectateurs ont les yeux rivés sur l’écran. Défilent alors de nombreux témoignages de jeunes filles ayant subi diverses formes de harcèlement dans le quartier. Des interpellations insistantes et non sollicitées aux situations de mise en danger – jeune fille poursuivie par un homme en état d’ébriété –, les récits s’enchaînent, à la fois troublants et révélateurs.

Nous demandons à Laurène, spectatrice de 16 ans qui est aussi l’une des intervenantes du court métrage, ses réactions à la suite de la projection. « Ça montre vraiment que le harcèlement de rue n’est pas quelque chose à banaliser… Je me suis dit que j’avais bien fait d’en parler. »

Dans le documentaire, la jeune fille raconte avoir été victime de harcèlement de rue à plusieurs reprises, et ce, dans le quartier même de Bordeaux-Cartierville.

« En tant qu’adolescente, tu te développes, et déjà, c’est un grand changement pour toi comme personne. En même temps, le regard que les autres portent sur nous change. »

Nous l’invitons alors à préciser sa pensée.

« Ça veut dire qu’en sixième année, ou même au secondaire, tu t’habillais en leggings, et il n’y avait pas de regards sexualisés sur toi […] Maintenant, il y a des gars de l’école, et même des profs, qui te regardent de cette façon. On veut juste apprendre et avancer dans nos vies, mais c’est un climat assez oppressant pour les jeunes filles », déplore-t-elle.

Le risque est 22 % plus élevé pour les femmes racisées

Apparaît alors à l’écran la sociologue Isabelle Courcy, qui a dirigé et publié en 2022 une enquête quantitative sur le harcèlement de rue à Montréal. Devant la caméra, elle revient sur l’une des conclusions de cette étude : les minorités visibles sont plus à risque de subir du harcèlement de rue. Comme le révèle le portrait statistique dressé par la professeure de l’Université de Montréal, 84,4 % des femmes cisgenres racisées ou autochtones ont vécu du harcèlement, en comparaison de 62 % des personnes blanches. Ce pourcentage grimpe à 95 % chez les personnes racisées ou autochtones appartenant à la communauté LGBTQ+.

Au-delà de l’ethnicité et de l’identité de genre, un autre facteur de risque est l’âge. À cet égard, les résultats de l’étude sont clairs : « Plus on est jeune, plus on en vit. » Les chiffres parlent d’eux-mêmes, jusqu’à 91,4 % des femmes cisgenres âgées de 18 à 24 ans ayant subi du harcèlement de rue. Et près de la moitié des personnes sondées en ont fait l’expérience pour la première fois alors qu’elles étaient encore mineures.

Nous demandons à Sanah Chourouhou – qui en plus d’être documentariste est intervenante jeunesse à la MDJBC et est impliquée dans le projet Fiche-moi la paix !!! depuis maintenant deux ans – pourquoi les minorités visibles sont, selon elle, plus à risque.

Elle répond : « Les minorités visibles sont les victimes de notre société. Il existe des normes et des codes, et lorsque tu sors de ces normes, tu es considéré par certains comme étant plus vulnérable et plus facile à critiquer, comme les femmes, les personnes de la diversité de genre et sexuelle et les handicapés. »

Et les hommes ?

Le documentaire se termine, l’écran devient noir. La période de questions s’amorce ; Sanah et Sareena y répondent. Plusieurs jeunes du quartier posent leurs questions. Une dernière main se lève : une jeune fille prend la parole et demande avec conviction : « Quelle est la solution pour mettre fin au harcèlement de rue ? »

Tout de suite, Sanah répond : « L’éducation des hommes. »

Toujours selon l’étude de la professeure Courcy, les hommes sont « les principaux auteurs » du harcèlement de rue, bien qu’ils puissent également en être victimes. De son côté, lors de l’animation des ateliers de sensibilisation, Sanah rapporte avoir été marquée par la misogynie de certains garçons. Elle raconte que plusieurs d’entre eux se présentaient sur une base volontaire, mais avec des valeurs déjà bien ancrées. Elle se souvient tout particulièrement d’un groupe de jeunes dans lequel certains garçons lançaient fréquemment des commentaires du type : « C’est la faute des femmes et de la façon dont elles s’habillent ! »

Certains repartent toutefois transformés, conclut-elle.

À tout problème, sa solution ?

Sareena, quant à elle, propose une solution législative. « Ce serait vraiment un gros rêve, affirme-t-elle le sourire aux lèvres. J’aimerais que ce soit pris en charge au niveau de la loi. En France, ils ont instauré une loi en 2018. Je pense qu’ici aussi, il devrait y avoir des peines pour les personnes qui harcèlent. »

Sareena fait ici référence à la Loi Schiappa. Adoptée il y a maintenant sept ans en France par la politicienne Marlène Schiappa, elle vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. La loi introduit notamment comme délit l’« outrage sexiste » afin de pouvoir condamner le harcèlement de rue, punissable d’une contravention allant de 90 à 1 500 euros en fonction de l’infraction commise.

Il n’existe pas de mesure comparable au Québec.

La soirée est terminée. Dehors souffle une petite brise de fin d’été. Tout le monde repart chez soi. Devant le centre, le parc et les rues sont peu éclairés. Et on se rappelle alors pourquoi ce projet existe : pour que chacun et chacune puisse rentrer chez soi tranquillement, sans avoir à presser le pas, sans avoir à regarder derrière soi.

Vous avez aimé cet article ?

Chaque semaine, on envoie des récits comme celui-ci, directement dans votre boîte courriel.

%20(1).jpg)

%20(2).jpg)

.png)