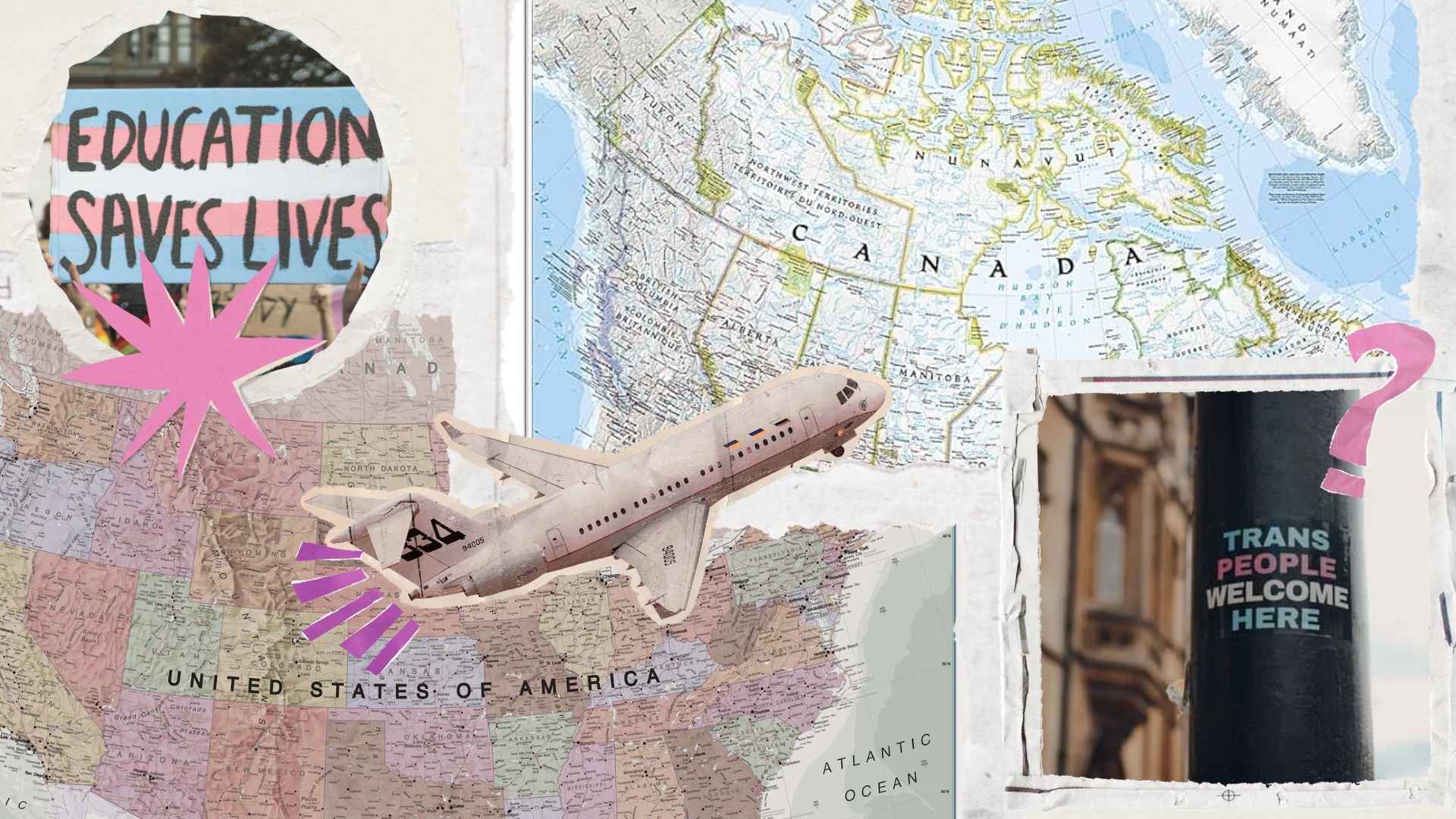

Sous le second mandat de Donald Trump, l’hostilité croissante de la législation anti-trans pousse des personnes transgenres aux États-Unis à chercher refuge ailleurs dans leur pays ou à l’étranger. Certaines ont présenté une demande d’asile au Canada ou ont l’intention de le faire. Cependant, pour celles qui arrivent des États-Unis, mais n’ont pas la citoyenneté américaine, le système de demande d’asile canadien est un obstacle en soi. Reportage.

Céleste Trianon, juriste et militante transféminine basée à Montréal qui défend les droits des personnes trans, ne cache pas son inquiétude face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays voisin.

« La situation est devenue tellement grave aux États-Unis qu’il y a des centaines de milliers de personnes trans déplacées à l’intérieur du pays », explique Mme Trianon. « [Il y a] des personnes qui ont fui d’un État à un autre pour obtenir des soins de santé adaptés à leur genre ou simplement pour pouvoir survivre et s’épanouir en tant que personne trans », ajoute-t-elle.

Seulement en 2025, 121 projets de loi anti-trans et 12 décrets ont été adoptés aux États-Unis, limitant notamment l’accès des personnes trans aux soins de santé de base, à l’éducation et à la reconnaissance juridique. Bien que le nombre total de projets de loi adoptés soit inférieur au nombre de projets proposés, ceux qui ont été adoptés sont suffisamment graves pour inciter les personnes trans à envisager de fuir au Canada pour y demander l’asile.

Pour Mme Trianon, la position qu’adopte le Canada à l’égard de la situation aux États-Unis est décevante. « Le Canada n’a rien fait jusqu’à présent. Si les États-Unis criminalisent les personnes trans, celles-ci devront fuir, et une fois qu’elles n’auront plus nulle part où aller, où iront-elles ? Dans l’au-delà ? » s’indigne-t-elle.

En 2024, elle a fondé Juritrans, une clinique juridique située en plein cœur du Village gai, à Montréal, afin de fournir des renseignements aux personnes trans qui souhaitent changer leur nom légal ou leur marqueur de genre au Québec, au Canada et, dans certains cas, dans d’autres pays.

Aujourd’hui, Céleste Trianon conseille aussi les personnes trans des États-Unis qui veulent s’installer au Canada. « La persécution de ces personnes trans est devenue tellement grave qu’elles ne peuvent plus obtenir de passeport correspondant à leur identité. Dans certains cas, les passeports leur ont été carrément refusés. [Elles] sont confrontées à une certaine persécution de la part de l’État », explique la juriste.

Un processus long et coûteux que peu de gens peuvent se permettre

L’avocate torontoise Yameena Ansari représente Hannah Keager, une femme trans originaire de l’Arizona qui a demandé l’asile au Canada plus tôt cette année. Hannah a pris peur aux États-Unis, surtout après avoir entendu circuler des rumeurs selon lesquelles il était possible que le président Donald Trump invoque la loi sur l’insurrection de 1807, ce qui conduirait à l’instauration de la loi martiale. Ses documents d’identité indiquant toujours le sexe qui lui avait été assigné à la naissance, elle s’inquiétait de ce qui pouvait arriver si elle était arrêtée par les autorités et se trouvait incapable de présenter une pièce d’identité correspondante. En avril, elle a traversé la frontière canadienne, et sa demande d’asile a été déposée le mois dernier.

Me Ansari ne compte cependant qu’une douzaine de cas de ce type actuellement. Déposer une demande d’asile est un processus long et coûteux que peu de gens peuvent se permettre. « Engager un avocat coûte cher, n’est-ce pas ? Les personnes trans constituent généralement une population vulnérable et marginalisée. Ce ne sont pas des gens qui ont des moyens financiers », explique Me Ansari.

Au-delà des obstacles financiers, déposer une demande d’asile peut s’avérer extrêmement difficile pour différentes raisons. Pour Catherine Dauvergne, professeure de droit à l’Université de la Colombie-Britannique spécialisée dans le droit de l’immigration et des réfugiés, le système d’asile canadien ne fonctionne pas comme il le devrait, malgré un cadre juridique satisfaisant.

« À l’heure actuelle, l’examen d’une demande d’asile prend énormément de temps au Canada », souligne Mme Dauvergne. Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), il faut environ 29 mois pour traiter la demande d’une personne qui souhaite s’installer à l’extérieur du Québec, et 45 mois pour celles qui ont l’intention de demander l’asile dans cette province.

« Il existe une inégalité dans l’accès à l’aide juridique pour les demandeurs d’asile »

Outre les longs délais d’attente, un autre obstacle majeur est l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), qui peut exclure et marginaliser les citoyens non américains qui demandent l’asile au Canada. Cet accord stipule que les deux pays se reconnaissent mutuellement comme des nations sûres. Par conséquent, les réfugiés qui ne sont pas citoyens américains ne peuvent pas demander la protection du Canada s’ils sont déjà entrés aux États-Unis, et vice versa.

« L’idée sous-jacente à cette entente – à savoir que le Canada et les États-Unis se font confiance pour protéger adéquatement les demandeurs d’asile – est très difficile à croire à l’heure actuelle », poursuit Mme Dauvergne.

Selon elle, l’accord était déjà fragile avant le deuxième mandat de Trump, mais le climat politique actuel aux États-Unis rend l’ETPS tout simplement non viable. « Le gouvernement canadien n’a pas besoin qu’un tribunal lui dise de se retirer de cet accord ; il pourrait le faire n’importe quand assez facilement », laisse-t-elle tomber.

En 2023, la Cour suprême du Canada a rendu une décision sur l’ETPS dans laquelle elle reconnaît que les États-Unis ne sont peut-être pas un pays sûr pour tous les réfugiés. Bien que la Cour suprême ait mentionné que l’entente prévoit des « soupapes de sécurité » qui empêchent les personnes d’être renvoyées aux États-Unis pour y être expulsées, détenues et placées en isolement, celles-ci ne sont pas accessibles concrètement.

« Les personnes qui n’ont pas d’avocat pour les aider et celles qui n’ont pas les moyens de payer un avocat n’ont pas vraiment accès à ce type de soupapes de sécurité. Il existe une inégalité dans l’accès à l’aide juridique pour les demandeurs d’asile », regrette Mme Dauvergne.

« La législation canadienne n’est pas très claire quant à savoir si les personnes trans aux États-Unis sont suffisamment persécutées »

Selon Céleste Trianon, les obstacles auxquels les personnes trans sont actuellement confrontées avec l’ETPS font en sorte que beaucoup demandent des visas de résident temporaire, comme des permis d’études et de travail, pour venir au Canada, car la procédure est moins complexe que celle consistant à déposer une demande d’asile en tant que citoyen non américain. Dans la majorité des cas, la demande de statut de résident temporaire ne nécessite pas de faire appel à un avocat, car la procédure est détaillée étape par étape sur le site Web d’IRCC.

Demander l’asile peut également sembler être facile. La demande peut être faite à n’importe quel point d’entrée à l’arrivée, ou en ligne si la personne se trouve déjà au Canada. Ensuite, l’Agence des services frontaliers du Canada ou les agents d’IRCC déterminent si une personne est admissible à être envoyée devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pour une audience. Cependant, comme l’explique Mme Dauvergne, les personnes doivent avoir préparé leur demande d’asile sur le plan juridique avant même d’arriver à un point d’entrée au Canada pour pouvoir bénéficier des soupapes de sécurité.

« À l’heure actuelle, la législation canadienne n’est pas très claire quant à savoir si les personnes trans aux États-Unis sont suffisamment persécutées pour pouvoir demander l’asile au Canada », ajoute Mme Trianon.

« La situation ne va faire qu’empirer »

Bien que Me Ansari se montre optimiste au sujet de la demande d’asile de Mme Keager, car l’affaire a évolué rapidement, le défi consiste à savoir si le Canada considérera que les États-Unis ne sont plus un pays sûr pour les personnes trans.

« Ces personnes devront démontrer qu’elles ne peuvent être protégées par l’État nulle part aux États-Unis », précise Mme Dauvergne. À ses yeux, si le Canada conclut que les États-Unis ne sont pas un pays sûr pour les personnes trans, cette décision pourrait avoir une influence. Toutefois, elle n’aura pas d’incidence directe sur les personnes trans d’autres nationalités qui viennent des États-Unis au Canada pour demander l’asile en vertu de l’ETPS.

« C’est pourquoi nous devons nous débarrasser [de l’ETPS], car même si nous avons des décisions qui établissent que les personnes trans ne sont pas en sécurité aux États-Unis, l’Entente sur les tiers pays sûrs stipule que, si vous demandez l’asile, vous devez d’abord le faire aux États-Unis », poursuit Mme Dauvergne.

Malgré les nombreuses décisions de la Cour fédérale canadienne sur la violation par l’ETPS des droits à la liberté et à la sécurité des réfugiés, le gouvernement canadien ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les États-Unis sont toujours un pays sûr. Pendant ce temps, l’administration Trump continue à promulguer des lois et des décrets qui restreignent toujours davantage l’accès des personnes trans aux droits humains fondamentaux.

« La situation ne va faire qu’empirer », affirme Céleste Trianon. Elle estime néanmoins que le Canada suit la même voie que les États-Unis en matière de droits des personnes trans. « Nous constatons une montée en flèche de l’extrémisme et des politiques anti-trans au Canada depuis environ un an », explique-t-elle.

La juriste considère que de nombreux changements législatifs récents sont préoccupants, comme la récente politique du Québec stipulant que les détenus trans seront incarcérés en fonction de leur sexe anatomique. « Nous avons besoin d’une société qui respecte réellement la dignité humaine, ce qui semble malheureusement avoir complètement disparu au cours des 10 dernières années un peu partout au Canada », déclare Mme Trianon.

Vous avez aimé cet article ?

Chaque semaine, on envoie des récits comme celui-ci, directement dans votre boîte courriel.

.jpg)