Ils sont nés après 1995. On les appelle la « génération Z ». Avant leur naissance, des luttes féministes ont transformé la société ; il suffit de penser au droit de vote, à la révolution sexuelle des années 1960, à la légalisation de l’avortement ou encore à l’équité salariale. Mais ces combats, souvent menés par des femmes blanches de la classe moyenne, restent cloisonnés. Ils ont rarement intégré les réalités du racisme, de la jeunesse, de la religion ou des identités de genre, et c’est précisément cette vision que 11 jeunes femmes et personnes non binaires racisées de la génération Z veulent décloisonner dans le cadre de l’exposition collective Briser les murs.

Durant 10 mois, ils et elles ont travaillé à faire sortir ce qui, jusque-là, restait confiné dans des carnets, des téléphones portables ou des conversations entre amis. Le soir du vernissage, leurs œuvres photographiques, leurs vidéos, leurs installations et leurs performances prenaient leur place pour la première fois dans une galerie. « On est jeunes, on est racisés, et on ne tient pas cela pour acquis , confie Rose, l’une des artistes exposantes. C’est une bénédiction d’avoir cette chance. »

Pour celles et ceux qui n’avaient jamais imaginé voir leurs œuvres accrochées dans une galerie, c’est déjà un franchissement de mur. Intimité, colère, espoir : autant de registres qui, le temps d’une exposition, donnent une voix à des jeunes souvent invisibilisés dans le paysage culturel québécois et qui ont ce soir-là une tribune pour se raconter. Nous vous invitons à plonger au cœur de cette première exposition, à travers le regard de trois jeunes artistes et de celles et ceux qui sont venus les écouter.

Il est 18 h. La nuit tombe doucement sur le boulevard Saint-Laurent, mais la rue ne dort pas. Si les bars se remplissent tranquillement et que les discothèques ne sont pas encore ouvertes, les notes d’un DJ set traversent la vitrine du WIP, une galerie d’art. C’est là que se tient la première exposition de ces jeunes artistes. L’événement affiche complet, mais les portes restent ouvertes pour celles et ceux qui sont happés par la musique ou intrigués par les affiches colorées collées en façade. « Pas trop jeune pour être infantilisé·e, pas trop jeune pour être jugé·e, pas trop jeune pour faire face au racisme, pas trop jeune pour diriger, pas trop jeune pour être sexualisé·e », peut-on notamment lire. Le ton est donné : ici, le féminisme dialogue avec d’autres luttes. Et ces mots trouvent un écho immédiat chez les spectateurs et spectatrices. Dior, de la génération Z, colle un post-it sur le mur au fond de la salle : « L’intersectionnalité fait briller. »

Pour elle, impossible de parler de féminisme sans évoquer les identités multiples. « Je suis une femme, mais je suis aussi une femme noire. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Une femme blanche peut revendiquer l’équité salariale ; moi, je dois déjà me battre pour être embauchée. » Elle souligne que la génération Z va « un peu plus loin » que les générations précédentes dans ces réflexions. « Nos parents, par exemple, se concentraient sur la condition des femmes en général. Nous, on souligne aussi les angles morts, ce que d’autres luttes ne prennent pas en compte. »

Capter l’invisible, une photo à la fois

Et ces « angles morts » sont mis en lumière dans une exposition photo, visuelle et cinématographique. Les artistes ont voulu dépasser le seul féminisme pour parler d’autres réalités générationnelles. « On s’est assises ensemble, on a mis sur la table ce qu’on vivait, ce qui nous avait marquées. C’est de là que sont nées nos photos », raconte Rose, 20 ans, qui a travaillé à cette expo.

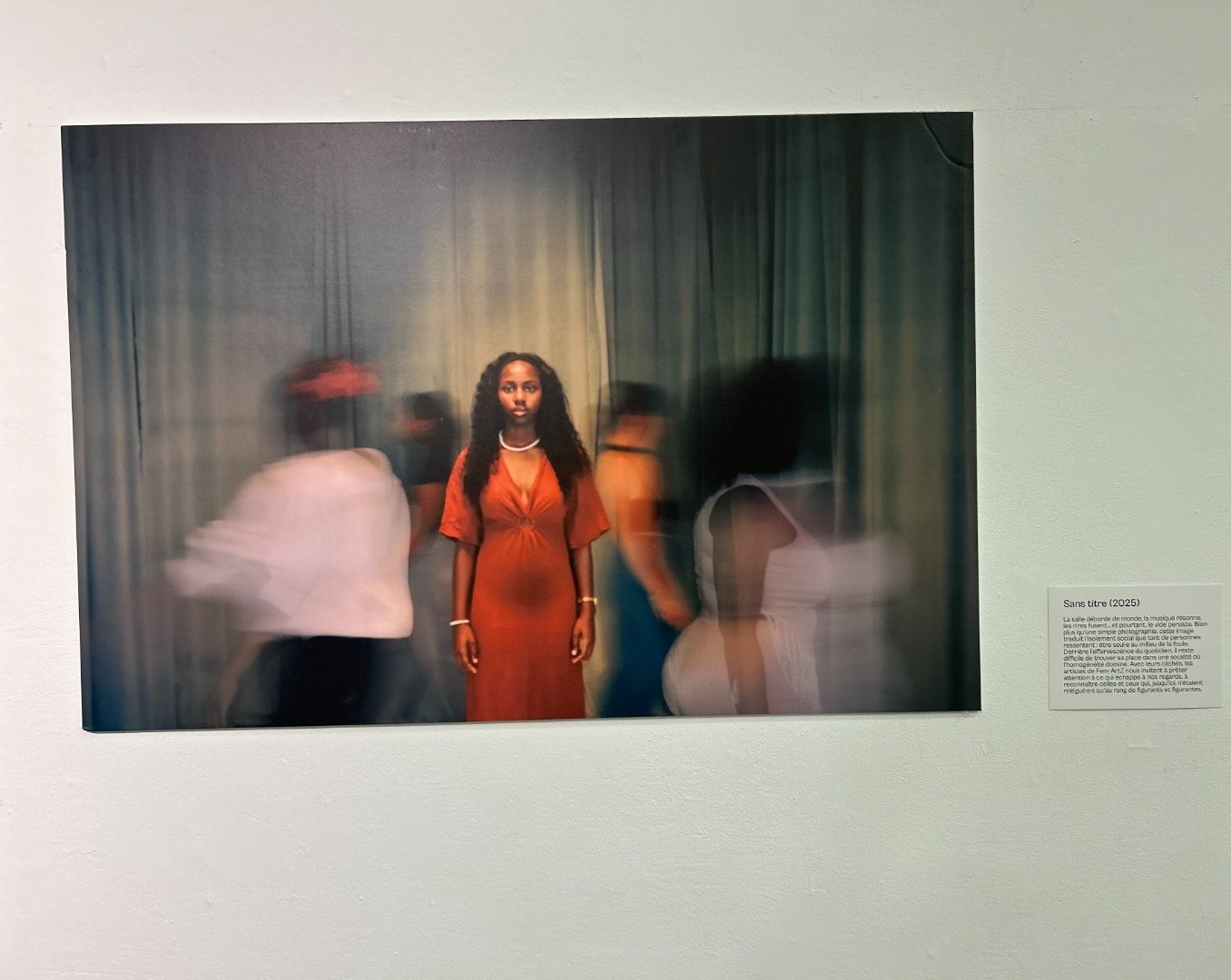

Ces clichés expriment ce que les mots peinent parfois à dire : le racisme, l’âgisme ou encore l’isolement social, ce sentiment diffus qui traverse sa génération. « On a essayé de faire comprendre qu’on peut être entouré, qu’on peut avoir des amis, mais toujours continuer de se sentir seul. Et c’est ce que beaucoup vivent », confie-t-elle.

L’une des premières images que le spectateur découvre dans le fil de l’exposition montre une femme figée dans un rai de lumière, entourée de silhouettes floues qui lui tournent le dos. Pour Yann, un visiteur peu familier des débats féministes, cette photo à une profonde résonance : « Je me suis quand même reconnu dans cette photo. Parce que ce n’est pas un sentiment seulement relié aux femmes. Les hommes aussi, des fois, on peut se sentir entourés, mais on peut se sentir seuls aussi. » S’il reconnaît ne pas avoir encore « un avis tranché sur le féminisme », il ajoute : « Je crois qu’on doit respecter et valoriser les différences. »

Un autre cliché, plus frontal, met en scène une jeune femme noire en tenue profesionnelle, assise sur une chaise. Derrière elle se tient un homme blanc dont on ne distingue qu’à moitié le visage et qui a les mains posées sur ses épaules. « On est fatigués de ne pas être pris au sérieux parce qu’on est jeunes. Fatigués qu’on nous dise qu’on n’a pas le droit de parler », insiste Rose. Une image volontairement dérangeante, qui évoque tout à la fois le racisme, le sexisme et cette solitude intérieure.

Rose dit avoir été transformée par ce projet. Étudiante en comptabilité et gestion, elle n’aurait jamais imaginé voir un jour ses œuvres accrochées au WIP. « C’est une grâce, une bénédiction d’avoir pu présenter mes photos au public et d’être reconnue comme artiste, même si ce n’était pas mon identité première. C’est extraordinaire d’avoir pu vivre ça ensemble, d’avoir cette reconnaissance, dit-elle, émue. Être féministe dans notre génération, c’est se battre pour ce qui nous revient, mais aussi défendre notre culture, nos choix, notre liberté. » Pourtant, le féminisme n’était pas un sujet dans sa famille, explique-t-elle. «En Afrique [au Cameroun], ce n’était pas une priorité. Ici, mon père voit ce que je vis, les difficultés, les luttes, et il comprend plus facilement. »

Enfin, elle met en lumière une tension qui, selon elle, traverse fortement sa génération : « On essaie d’être plus libres, mais on se fait sexualiser beaucoup plus vite. » Entre volonté d’émancipation et regard social réducteur, c’est, à ses yeux, l’un des grands enjeux féministes de notre époque.

Quand l’écran devient le miroir des blessures

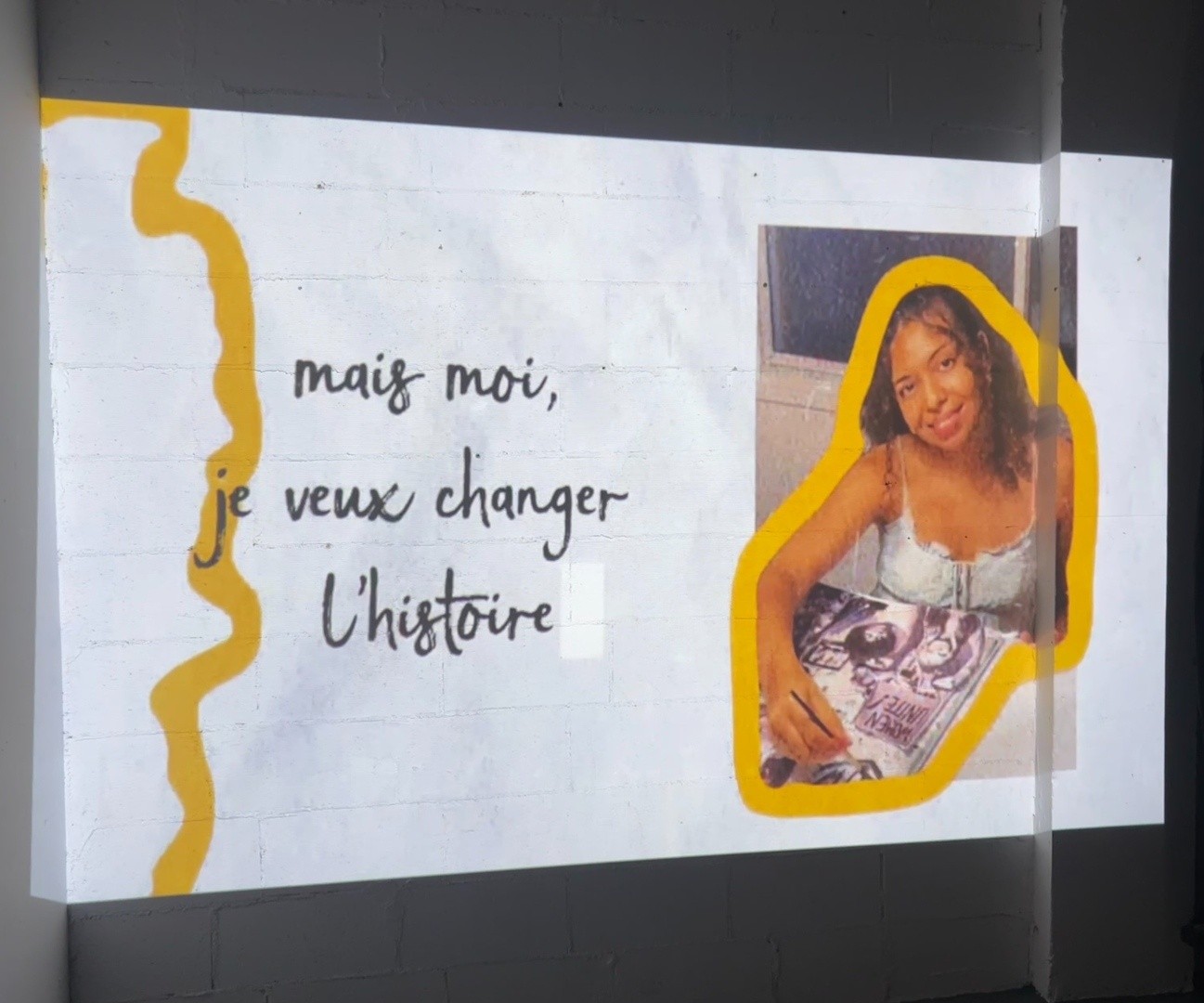

Pour Myriam, 19 ans, « le féminisme, c’est une voix ». Un mouvement universel et fédérateur qui permet de faire bouger les choses. Cette voix, elle l’a trouvée dans le 7ᵉ art.

Dans une petite salle, au fond de la galerie, défile en boucle son court métrage. Celui-ci a la forme d’un collage audiovisuel dont elle narre la trame sonore et qui aborde le thème de la violence faite aux femmes. « J’ai fait un court métrage en parlant de violence, que ce soit le harcèlement de rue, l’agression sexuelle et tout ce qui vient avec ça », explique celle dont l’œuvre est issue d’une expérience intime.

« L’idée des regards sur mon corps me donne l’impression que je suis un morceau de viande, dit-elle. Ce n’est pas à cause de la tenue, c’est parce que nous sommes dans une société où on nous voit seulement comme des objets de satisfaction. »

Son film ne s’arrête pas aux agressions visibles, il aborde aussi des blessures moins évidentes, mais tout aussi destructrices. Gaslighting, manipulation, culpabilisation… autant de formes de violence psychologique qui marquent les esprits. « On parle beaucoup d’abus physiques ou sexuels, mais pas assez de la violence mentale. Pourtant, ça détruit aussi », insiste-t-elle. « J’ai voulu trouver le courage de parler de ça », confie-t-elle.

Originaire du Maroc, Myriam se souvient avoir subi du harcèlement de rue dès l’adolescence, mais aussi plus récemment à Montréal. « J’ai commencé à voir des gens qui m’appelaient dans la rue, pas en mode “insultes”, mais avec des mots pour essayer de me draguer de manière plus perverse », raconte-t-elle. Pour elle, ce phénomène dépasse les frontières. « Ça existe partout. Tu pourrais être touriste dans un autre pays, et chacun des hommes devant qui tu passes va t’interpeller », dit-elle.

Avec son film, Myriam veut avant tout montrer que ces violences ne doivent pas condamner les femmes au silence ni à l’isolement. « J’ai voulu montrer qu’on peut toujours trouver le courage de parler et de demander de l’aide pour ne pas se sentir seule. »

Pour elle, l’image a un pouvoir particulier. Plus que les mots, le cinéma lui permet de donner corps à ses expériences et de les partager. Voir son court métrage projeté sur grand écran, dans une salle pleine, a transformé ce vécu intime en parole publique.

Dans la salle, le silence règne. Sophie, une spectatrice, confie en sortant avoir été profondément touchée par le film de Myriam. « Les images, les mots, tout résonne parce que ce sont des réalités que beaucoup de femmes connaissent », dit-elle. Pour elle, le choix du collage audiovisuel renforce la puissance du propos : « On sent que ce n’est pas seulement une histoire personnelle, mais quelque chose qui nous concerne toutes. »

Myriam souligne que sa démarche est également une quête de solidarité. « J’ai voulu montrer que les femmes peuvent se connecter entre elles, ne pas se sentir seules. » Avant Fem-Artz, Myriam ne se définissait pas comme féministe, faute de modèle. Le collectif lui a offert un espace pour expérimenter, mettre des mots sur ses intuitions et comprendre que son expérience personnelle pouvait ressembler à celle d’autres femmes.

Pour elle, le féminisme, c’est aussi refuser les injonctions faites aux femmes de manière répétée : se marier, chercher la validation d’un homme, s’habiller pour plaire. « On n’a pas besoin d’un homme pour nous dire ce qu’on doit être », tranche-t-elle.

Dialogues entre générations : mémoire d’hier, espoirs d’aujourd’hui

L’événement bat son plein, la musique continue de faire vibrer les murs et, dans un coin de la salle, Asmaa observe longuement les photos. Membre du Conseil canadien des femmes musulmanes, elle connaît trop bien l’importance de ces moments collectifs. Pour elle, cette exposition est un rappel que la relève existe bel et bien. « Dans nos organisations féministes, ce sont souvent des femmes âgées. Il faut encourager la jeunesse à prendre sa place. C’est l’avenir », déclare-t-elle avec conviction.

Originaire d’Égypte, elle est arrivée au Canada dans les années 1960, au moment même où le féminisme occidental se redéfinissait. « C’était le début du féminisme aux États-Unis, on voyait les femmes vouloir prendre leur place. Et c’était aussi la révolution sexuelle, l’arrivée de la pilule », se souvient-elle.

Pour la jeune adulte qu’elle était alors, ce fut un choc : quitter un pays verrouillé par un régime autoritaire où il n’était pas seulement interdit de parler de politique, mais aussi de changement social pour découvrir une société où les femmes pouvaient s’exprimer, revendiquer, étudier. « Je voulais m’épanouir, vivre dans une société plus ouverte. »

Aujourd’hui, devant les œuvres de Rose, de Myriam et des autres, Asmaa dit voir un passage de relais. Elle mesure les différences entre son époque et celle de la génération Z. « Dans mon temps, il y avait moins de subtilités. C’était les femmes, en contraste avec les hommes. Maintenant, les jeunes parlent de l’égalité des genres, de réalités intermédiaires, de personnes non binaires. » Elle n’y voit pas une rupture, mais une continuité. Chaque génération, dit-elle, réinvente ses combats.

Son regard demeure réaliste. Elle sait que les avancées peuvent reculer. Elle cite l’exemple des États-Unis, où le droit à l’avortement a été remis en cause dans plusieurs États. « Les progrès ne sont jamais acquis. C’est pour ça qu’il faut continuer à lutter », insiste-t-elle. Pourtant, malgré sa lucidité, Asmaa se dit pleine d’espoir. Voir ces jeunes racisés exposer pour la première fois leurs œuvres, donner corps à leurs blessures et à leurs combats, c’est pour elle une promesse. « L’essentiel, c’est que la chaîne ne s’arrête pas. Chaque génération a ses urgences, mais il ne faut jamais rompre le fil. »

Non loin, Morgane, milléniale et travailleuse dans le domaine de la violence conjugale, regarde autour d’elle, attentive. Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’une exposition, mais d’un rappel : « Ce sont les mêmes thématiques qui reviennent, mais c’est très significatif. Ça veut dire quelque chose. » Elle cite le corps, l’invisibilisation, la sororité, la difficulté d’apprendre à s’aimer, de se construire dans le regard de l’autre. « Ce sont les mêmes réalités, les mêmes combats auxquelles j’ai dû faire face et que je continue à affronter », dit-elle, la voix posée.

Elle ne voit pas une rupture radicale entre les milléniaux et les membres de la génération Z, mais bien une autre façon de prendre la parole : « Peut-être que la différence, c’est dans la manière de l’aborder, de la vocaliser. Elles le montrent par l’art, dans une exposition. »

Elle reconnaît qu’elle avait une certaine appréhension avant de venir : « Avec toutes les statistiques qu’on entend, j’avais un peu peur que la génération Z retourne vers des valeurs plus traditionnelles. Mais ce que j’ai vu ici, ce sont des approches riches, singulières. Chacune a sa manière de dire la lutte. »

Ce qui l’a le plus marquée, c’est l’expression des corps : le spectacle de danse, mais aussi la présence physique des artistes dans la salle. « C’était bien placé, pas décousu. Il s’agissait de prendre l’espace, d’être bien dans son corps », souligne-t-elle. Et de conclure, avec un sourire : « Il y a une relève. C’est intéressant, et surtout rassurant. »

Alexandra, elle aussi milléniale et activiste aguerrie, se dit « réconfortée de voir que la relève s’engage et que des voix BIPOC, rarement entendues, puissent être exposées ».

Cohabiter, se relier, lutter ensemble

La soirée bat son plein. Les spectateurs se déplacent d’une photo à l’autre, s’arrêtent devant une installation, reprennent leur marche vers une vidéo. Le flux est continu, presque organique. Au milieu de cette circulation, une silhouette se détache : Ritej, 19 ans, déambule elle aussi, mais avec une attention particulière. Elle s’arrête, échange quelques mots, explique une image à qui le demande. Parfois, elle répond simplement à une question, posant un regard complice sur l’œuvre qu’elle a contribué à mettre en scène.

Avec d’autres, elle a réfléchi à la scénographie de l’exposition : comment l’agencement, les lumières et les couleurs pouvaient prolonger le propos sur la nature du féminisme pour la génération Z. Dans la galerie, des lumières bleues et orange, deux teintes opposées en apparence, cohabitent pour créer une harmonie inattendue. Une métaphore visuelle de ce que Briser les murs cherche à faire sentir : des différences qui, mises ensemble, composent un récit commun. « C’est ce qu’on voulait que les gens ressentent : même si on est différents, on peut se mélanger, cohabiter ; et ça devient beau. »

Cette quête d’harmonie résonne avec son propre parcours. Originaire de Montréal-Nord, Ritej raconte combien ce projet lui a permis de s’ouvrir. « J’ai rencontré des gens qui ne me ressemblent pas, qui viennent d’ailleurs. Ça a changé ma façon de voir les choses », confie-t-elle.

Son féminisme, elle le définit comme une forme d’humanisme : « Tout le monde mérite de vivre pleinement, sans discrimination. » Elle élargit la lutte aux injustices fondées sur la religion, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’apparence. Ritej porte le voile et connaît les préjugés qui l’accompagnent. « On dit souvent que le féminisme n’existe pas pour les femmes voilées. Mais c’est totalement faux. Mon voile ne me définit pas. C’est un choix que je fais pour moi, pas pour les hommes. Pour moi, ça colle parfaitement au féminisme : choisir ce qu’on veut faire de son corps et de sa vie. »

Elle insiste : même si elle ne subit pas directement toutes les discriminations, elle se bat pour celles et ceux qui les vivent. « Comme nos ancêtres se sont battus pour nous », dit-elle, persuadée que chaque génération doit jouer sa part dans la chaîne des luttes.

« Quand on parle de libération collective, nous avons toutes et tous notre part à jouer », a rappelé la chargée de projet et de mobilisation de Fem-Artz, Taïna Mueth, dans le discours d’ouverture de l’exposition. Ce soir-là, ses mots ont trouvé un écho direct dans les œuvres et les voix des jeunes exposants et exposantes : dépasser les murs entre les luttes, refuser de cloisonner les combats et montrer que l’intime peut devenir une force collective.

Vous avez aimé cet article ?

Chaque semaine, on envoie des récits comme celui-ci, directement dans votre boîte courriel.

.jpg)

.jpg)

%20(1).jpg)

%20(2).jpg)

.png)