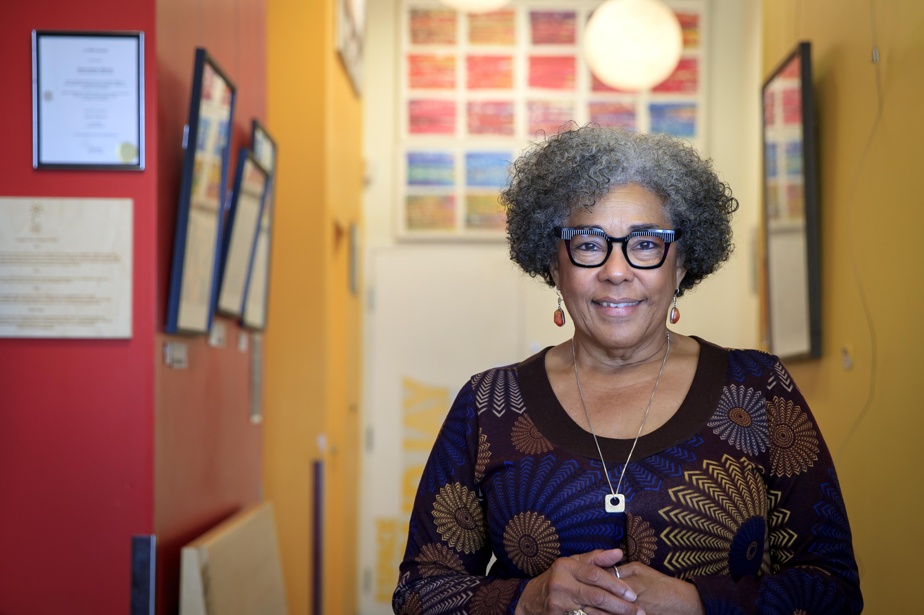

Le 11 août 2025, l’ancienne directrice générale de la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche, se joint à nous depuis l’autre rive de l’Atlantique. Fraîchement retraitée, elle s’est envolée pour la France, où elle passera les deux prochains mois. Derrière son écran, elle a le sourire aux lèvres, et ses lunettes rouges sont bien en place. Elle manifeste une certaine nostalgie pour ses années passées à la Maison d’Haïti.

Marjorie Villefranche en a été la directrice générale de 2011 à avril 2025. Après 14 ans à la tête de l’organisation, elle vient de passer le flambeau à Arcelle Appolon.

Fondé en 1973, l’organisme est un repère essentiel pour les personnes immigrantes et réfugiées arrivant d’Haïti. Au fil des décennies, il s’est mué en une structure d’accueil ouverte à l’ensemble des nouveaux arrivants du quartier Saint-Michel.

« La Maison d’Haïti m’a sauvé la vie »

Née en Haïti, Marjorie Villefranche a quitté le pays avec son frère pour fuir la dictature de Duvalier et s’installer au Québec en 1964. L’exil vers le Québec s’est imposé comme une nécessité, alors que son enfance portait déjà les traces douloureuses de l’arrestation arbitraire de sa mère, emprisonnée et battue par le régime.

La Maison d’Haïti s’inscrit profondément dans son parcours : elle en a franchi le seuil pour la première fois en 1975, en est devenue une employée huit ans plus tard, puis en a assumé la direction générale à partir de 2011. Jonglant de manière assumée avec sa double identité à la fois haïtienne et québécoise, elle nous révèle que c’est grâce à l’organisme qu’elle a compris la culture haïtienne.

« Ma culture haïtienne, je ne la connaissais pas, car je suis partie à 12 ans. […] Je suis d’abord allée à la Maison d’Haïti, non pas pour y travailler, mais pour participer aux activités et découvrir mes racines », confie-t-elle doucement.

Paradoxalement, c’est lorsqu’elle est déjà installée au Québec qu’elle s’imprègne de la culture haïtienne : « Je pense que c’est une organisation qui m’a sauvé la vie ! s’exclame-t-elle. Jeune, je n’étais pas en paix avec moi-même. Ce n’est qu’à la Maison d’Haïti que j’ai pu me réconcilier avec qui j’étais, en comprenant ce morceau de moi que je n’arrivais pas à saisir ailleurs. »

Ne laisser tomber personne

Nous l’interrogeons sur son souvenir le plus marquant de son cheminement professionnel à la Maison d’Haïti. Une question lourde de sens pour une femme dont le parcours se confond avec l’histoire de cette institution depuis 1983. Elle réfléchit, puis sans hésitation, elle nomme le séisme du 12 janvier 2010, ce moment où tout a basculé pour les communautés haïtiennes d’ici et d’ailleurs.

Janvier 2010.

Un puissant séisme de magnitude 7,0 à 7,3 frappe Haïti. La plus importante secousse dure 30 secondes. En un claquement de doigts, la capitale et ses environs se trouvent dévastés. De nombreuses infrastructures sont anéanties, la cathédrale de Port-au-Prince est détruite.

Le bilan humain de la catastrophe est dramatique : 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abri.

À ce jour, ce séisme demeure l’un des plus meurtriers de l’histoire moderne.

« On ne connaissait pas notre capacité à répondre à une catastrophe. Ç’a été une révélation pour nous de réussir à aider des centaines de personnes qui étaient endeuillées… d’accueillir les gens qui venaient d’Haïti aussi […] mais surtout de défendre le dossier de l’immigration à l’époque du gouvernement conservateur [canadien], qui ne voulait pas de programme spécial pour les Haïtiens, malgré le tremblement de terre. »

Au fil des décennies, la Maison d’Haïti a traversé les périodes difficiles et décisives de la Perle des Antilles. L’organisme voit le jour en 1972, alors qu’on assiste à un important mouvement migratoire provoqué par le régime autoritaire de Jean-Claude Duvalier, dit « Bébé Doc », entré en poste un an plus tôt en succédant à son père, François Duvalier, dit « Papa Doc ».

Avant le tremblement de terre de 2010, la Maison a connu la chute de la dictature des Duvalier en 1986, la crise du sida qui a éclaté quatre ans plus tôt – et l’opprobre qu’elle a jeté sur les personnes haïtiennes, déclarées à tort comme étant plus à risque d’être porteuses du virus par la Croix-Rouge. S’en est suivi, notamment, le coup d’État de 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide. Aujourd’hui, l’organisme fait face à un pays fracturé par la violence des gangs ainsi qu’à la récente hausse des demandes d’asile, conséquence des nouvelles politiques migratoires trumpiennes.

À travers toutes ces épreuves, Mme Villefranche est restée fidèle à un principe qui lui tient profondément à cœur : « Ne laisser tomber personne », dit-elle en évoquant les bénéficiaires des services de la Maison d’Haïti.

« On est là et pas ailleurs ! »

La septuagénaire se dit partagée à l’idée de passer le flambeau. Prenant une retraite bien méritée et ayant elle-même accompagné Mme Apollon dans sa transition, se détacher de cette institution, qu’elle a portée et défendue pendant plus d’une décennie, représente tout de même un tournant majeur dans son parcours. « J’ai été plus triste que contente. C’est comme si on m’arrachait quelque chose. D’un côté, je suis contente parce que je m’en vais bien sereine. La personne qui me remplace est une bonne personne. Mais je ne pensais pas que j’allais vivre une telle tristesse. »

Lorsqu’on lui demande quels conseils elle a à donner pour assurer la pérennité de l’organisme, maintenant qu’elle a tiré sa révérence, elle répond : « Ne pas tomber dans l’anecdotique et ne pas perdre de vue notre rôle. On est là pour aider les gens et défendre leurs droits. On est là et pas ailleurs. »

Passer le flambeau

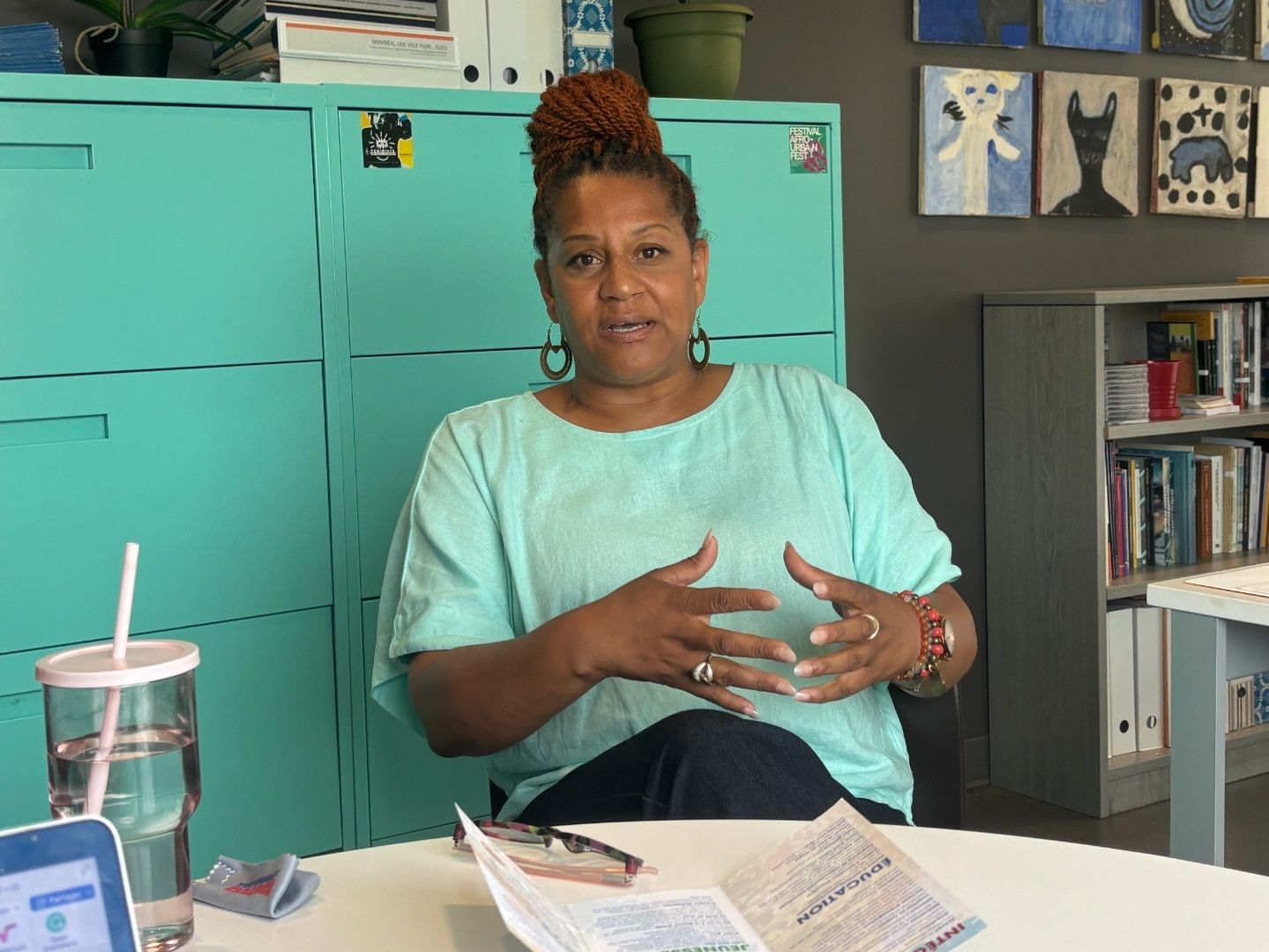

Sur place, à la Maison d’Haïti, Arcelle Appolon, la nouvelle directrice, est assise avec ses lunettes entre les mains. Sa chemise turquoise se fond harmonieusement au classeur de la même teinte derrière elle. Ses cheveux tressés sont relevés en un chignon. Le visage souriant, elle se tient prête à répondre à nos questions.

Lorsqu’on l’invite à réagir aux propos de sa prédécesseure, elle répond sans hésiter : « Je vois difficilement comment on ne pourrait pas prendre un conseil de Marjorie Villefranche. En tant que femme, en tant que femme issue de la diversité ethnoculturelle, en tant que femme impliquée dans sa communauté, tout conseil venant d’elle est le bienvenu. »

Elle lui donne raison, insistant sur le fait qu’il ne faut pas oublier « pour qui » l’organisme travaille. L’organisation communautaire est là pour desservir des êtres humains, insiste-t-elle.

Sa voix se fait plus vive, et son regard, plus expressif. « Quand on parle d’immigration, on parle d’êtres humains qui, pour des raisons souvent involontaires, sont dans l’obligation de faire le choix difficile de quitter le lieu où ils habitent. […] On commet l’erreur de penser que tout le monde rêve d’habiter au Canada. Non, tout le monde rêve de fuir ce qui se passe dans son pays. »

Près de 40 % des demandeurs d’asile sont des enfants

En pesant ses mots, Mme Villefranche poursuit en disant que l’une des missions les plus pressantes de la Maison d’Haïti en ce moment consiste à accompagner les personnes dans leurs démarches pour faire venir leurs proches, ou pour régulariser leur propre statut migratoire après être arrivées des États-Unis. Les délais sont serrés, aussi courts que 24 jours. Chaque déclaration doit être remplie attentivement, car elle servira de base à l’évaluation gouvernementale, insiste l’ancienne directrice.

Sa voix s’anime : « Il faut comprendre que, lorsqu’on parle de demandeurs d’asile ou d’immigrants, on semble oublier qu’il ne s’agit pas uniquement d’adultes. Près de 40 % sont des enfants. Il ne faut jamais perdre cela de vue. »

Elle évoque alors des cas de déchirements familiaux à la frontière, où, par exemple, seul le père, ayant de la famille au Canada, peut déposer une demande de statut de réfugié. La décision revient aux agents d’immigration : « “Vous, monsieur, pouvez entrer avec les enfants ; madame, elle, n’ayant aucun lien ici, doit retourner aux États-Unis’’ », cite-t-elle en exemple.

Elle met alors des mots sur un drame silencieux, mais bien réel : « Des enfants en larmes, incapables de dormir, se demandant pourquoi on leur a arraché leur mère. »

Le Québec, une terre d’accueil en voie de disparition ?

En avril 2025, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé que la province avait atteint sa capacité maximale pour accueillir de nouveaux immigrants en raison du nombre important de demandeurs d’asile, principalement d’origine haïtienne.

Mmes Villefranche et Appolon réagissent à ces propos. La première ne mâche pas ses mots. « C’est une posture extrêmement hypocrite, parce qu’aujourd’hui, la Chambre de commerce dit qu’il nous faut 100 000 immigrants par année », lâche-t-elle.

La retraitée fait ici référence aux propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui a affirmé, le 11 août dernier, que la province devra accueillir plus de 100 000 immigrants par année d’ici 2029 pour répondre aux besoins actuels du marché du travail. Constat qui se base sur des données du ministère de l’Emploi.

« Voilà des familles qui n’[immigrent] pas par plaisir. Elles cherchent à ne pas mourir. De répondre que la cour est pleine… est pleine de quoi ? De mauvaise volonté, tout simplement », ajoute l’ancienne directrice. Mme Villefranche rappelle tout de suite le programme spécial mis en place pour les Ukrainiens, dans le cadre duquel 100 000 visas leur avaient été délivrés. « Pourquoi on ne ferait pas un programme spécial pour les Haïtiens ? » demande-t-elle. En ce qui concerne la capacité de la Belle Province à accueillir des demandeurs d’asile, elle rappelle que ces derniers doivent avoir de la famille ici pour faire une demande. Pour elle, la hausse des demandes d’asile concerne davantage les familles que la province.

Nouvelle directrice de la Maison d’Haïti, Mme Appolon fait preuve de plus de prudence dans sa réponse. « En tant que Québécoise, je suis très fière de voir ce qu’on a fait pour accueillir les Ukrainiens ici au Québec. Il faut savoir que la situation actuelle en Haïti n’est pas moins grave pour les populations », dit-elle en semblant s’abstenir d’en dire plus.

Regard vers l’avenir

À l’idée de succéder à une figure emblématique du milieu communautaire, Mme Appolon ajoute qu’elle aborde le tout « avec humilité ». Pour la suite, elle nous dit de nous poser la question : « Qu’est-ce que j’ai dans mon djakout* que je peux amener […] à la vision de celles et de ceux qui me précèdent ? »

Son cheval de bataille est le financement. Elle avoue devoir couper pour l’instant trois programmes précédemment offerts par la Maison d’Haïti, faute de moyens. L’un d’eux est Le Projet Gars, qui avait comme mandat de sensibiliser à la masculinité toxique et était dédié aux garçons issus des communautés haïtiennes.

Dans le contexte actuel, la Maison d’Haïti connaît un grand achalandage, comme on a pu le constater lors de notre passage, alors qu’une trentaine de personnes, dont des demandeurs d’asile, étaient sur place pour demander du soutien.

Son dernier mot

Mme Villefranche tient à rappeler que le Canada a énormément bénéficié de l’apport de la communauté haïtienne. Les fondateurs de la Maison d’Haïti, Adeline et Max Chancy, faisaient partie du premier afflux de migrants haïtiens au Québec, dit « l’exode des cerveaux ». Ce mouvement, survenu en 1965 et fuyant la dictature de Duvalier père, a été appelé ainsi parce que les migrants qui en faisaient partie étaient très éduqués. L’apport des Chancy à la société québécoise illustre la contribution à laquelle Mme Villefranche fait référence. De Chancy à Appolon, cette dernière perçoit le legs de l’ancienne directrice générale comme étant « un legs fort, un legs riche, un legs qu’on a collectivement la responsabilité de porter de l’avant », en évoquant les nombreuses décennies d’implication communautaire et de militantisme de Marjorie Villefranche.

Alors que l’entrevue tire à sa fin, Mme Villefranche nous demande si nous avions remarqué la quantité d’œuvres d’art disposées dans le bâtiment lors de notre passage à la Maison d’Haïti. « La communauté haïtienne, c’est à ça qu’elle ressemble », enchaîne-t-elle. Elle évoque le « bel » extérieur de la Maison d’Haïti, et son intérieur qui est tout aussi coloré.

Cet art, coloré et vivant, symbolise pour elle ce qu’Haïti a à offrir et continue à donner au Québec.

*Djakout : « sac » en créole.

.jpeg)

.jpg)

.jpg)